【障害者雇用】厚生労働省が障害者雇用の除外率を引き下げ!これってどういうこと?

2023/01/25

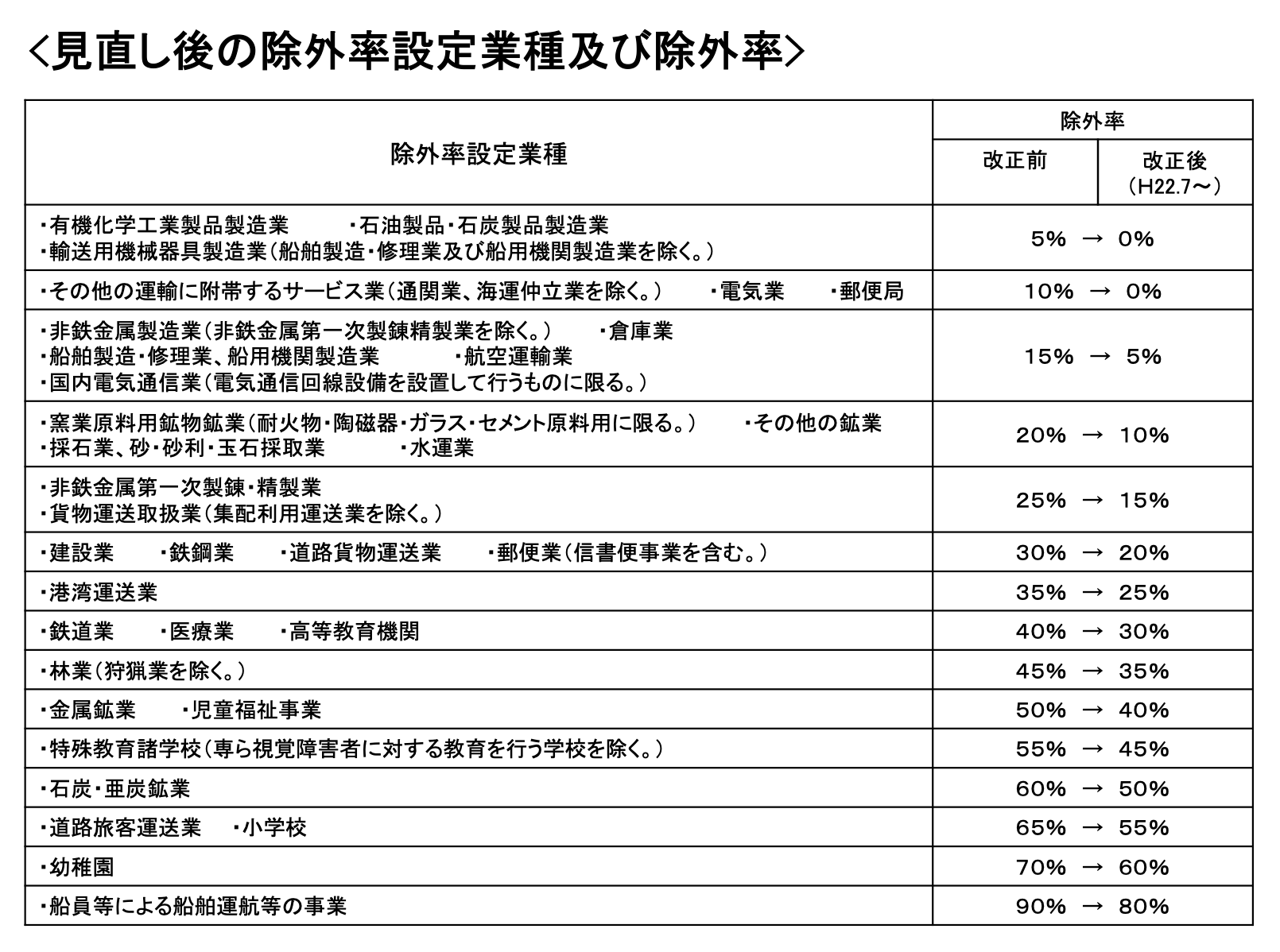

厚生労働省は、除外率制度について、2025年4月から一律10ポイント引き下げることを決めました。

これは障害者雇用にとって、どういう意味を持つのでしょう。

除外率制度とは

現在の法定雇用率は2.3%ですが、中には馴染まない性質の職種もあります。そのため、一般的に障害者の就業が困難であると認められる業種については、法定雇用率を計算する時に、除外率に相当する労働者数を控除する「除外率制度」を設け、障害者の雇用義務を軽減していました。(なお、国や地方公共団体の場合には「除外職員制度」といいます。)

機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあること から、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する 労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者 の雇用義務を軽減)を設けていた。

除外率は、それぞれの業種における障害者の就業が一般的に困難であると認 められる職務の割合に応じて決められていた。

引用:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/18.pdf

雇用されている労働者数を計算す流際に、除外率に相当する労働者は控除されます。

しかし、この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成16年4月に廃止されています。

とはいえ、急に廃止となっても、なかなか対応することが難しい企業も多いですよね。

そこで、経過措置として当分の間、業種ごとに除外率を設定するとともに、段階的に除外率を引き下げていくことになりました。(最終的には、除外率の廃止を目指しています)

2023年には10ポイント引き下げられることになっています。

障害者雇用には、どう影響するのでしょうか。

応募する側としては、どんな業種でも障害者雇用の数が増えますので、様々な業種にチャレンジすることができるようになると予想されるため、メリットが大きいですね。

ただし、採用する側としてはどのような形で障害者を雇用するのか、しっかり考えて取り組んでいく必要が出てきます。

今後の除外率廃止における障害者雇用の取り組みについて

業種ごとの現在の除外率です。

現在の除外率は小学校や道路旅客運送業が大きいですが、いずれは、除外率自体が廃止となる予定です。しかし、除外率を撤廃したからと言って、これらの業種では障害者雇用は難しいという声も聞かれます。

そのため、取り組み企業が経営改善に役立つよう、国が伴走型の障害者雇用コンサルティングを実施することになっています。

対象になるのは除外設定業種の企業5〜6社です。

どのような工程で進むかというと、下記のような形となっています。

経営戦略 への位置づけ

→ 推進体制構築

→ 社内理解促進

→ 業務洗い出し

→ 環境整備

→ 障害者採用

→ 雇用管理、定着支援

引用;https://syougaisya-koyou.com/exclusion-rate-2-9073/

まとめ

法定雇用率は障害者の職業の安定のために設定されていますが、全ての職種で足並みを揃えるということはできていません。

今後除外率制度は引き下がられ、将来的には撤廃になる予定ですが、まだ課題が多いです。

働く人も、雇用する側も、お互いがメリットのある形で雇用が進むといいですね。国の動向を見守っていきましょう。