【障害者雇用】就労移行支援と就労継続支援の違いはなに?内容も解説!

2022/12/09

障害を持つ方で、一般企業に就職する前に、就労に関する訓練をしておきたいと思う方もいるでしょう。

そういう方のため、世の中には就労移行支援と、就労継続支援という場所があります。

「自分が利用するなら移行支援と継続支援どちらだろう…」

「就職までにスキルを身につけたいけど、どっちがいいの?」

と疑問に思っている方もいます。

この記事では、

- 障害者総合支援法とは

- 就労移行支援と就労継続支援、どんな違いがあるの?

- 就労移行支援・就労継続支援の詳しい内容は?

- 就労定着支援とは?

- リコモスを利用すると

について解説します。

障害者総合支援法とはなにか

2006年から施行されていた『障害者自立支援』を改正し、2013年4月に障害者総合支援法として施行されました。

障害者総合支援法とは、障害を持った人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう制定されています。

地域生活支援事業を、総合的にという文章を加えて、

この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする

引用;厚生労働省

また、

障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無 にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念 にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し 合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所におい て必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保される こと及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生す ることを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合 的かつ計画的に行わなければならない。

引用;厚生労働省

全ての障害者及び障害児が可能な限り住んでいる地域で日常生活または社会生活を営むための支援を受け、それにより社会参加や地域社会の他の人々との共生を図っています。

この法律をもとに、就労移行支援、就労継続支援が整備されました。

就労移行支援と就労継続支援、どんな違いがあるの?

障害者の就労を支援するものとして、就労移行支援と就労継続支援があります。

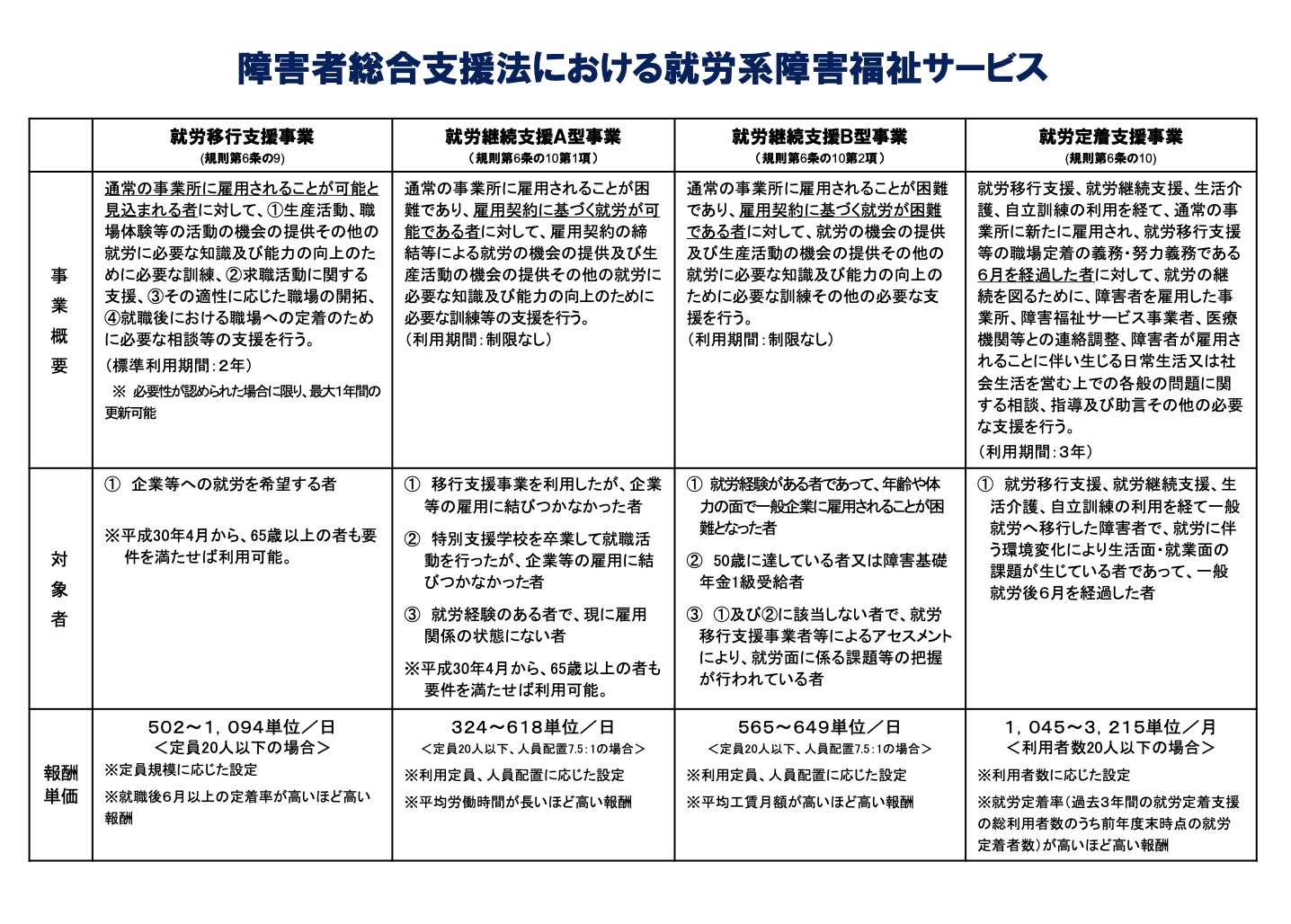

厚生労働省では、それらについて、以下のように説明しています。

厚生労働省サイトより

分かりやすく説明すると、下記のような形となっています。

| 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |

| 目的 | 就職するためのスキルを身につける訓練をする | 就労の機会を提供及び生産活動の機会の提供 | 就労の機会及び生産活動の機会の提供 |

| 対象者 | 障害のある方だけでなく、難病の方も一般企業へ就職することを希望する人 | 通常の事業所に雇用されることが難しい方 | 通常の事業所に雇用されることが難しい方 |

| 雇用契約 | なし | あり | なし |

| 賃金 | なし | 最低賃金以上の給料がある | 実際の工賃のみが発生 |

就労移行支援・就労継続支援の詳しい内容は?

まずは、就労移行支援です。

就労移行支援は、一般就労を希望し、知識や能力の向上、実習や就職活動を通じて、自分に合った職場での就労が見込まれる障害者の方が利用されます。

一般就労への移行に向けて、事業者内で作業などを通じて、就労に必要な訓練を行ったり、パソコンスキルなどを取得することができます。

実は、障害を持った人は、就職をしても定着率が悪く、身体障害で1年定着率が6割にとどまっています。精神疾患になると5割にも達しません。

よって、就労移行支援では、就職してからも仕事に定着できるような支援を行っています。

基本的には利用は24ヶ月なのですが、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能となっており、通算3年利用することができるのです。賃金は発生しません。

次に就労継続支援A型です。

こちらは通常の事業所に雇用されることが困難で、適切な支援があって雇用契約に基づく就労が可能な障害者の方が働く場です。雇用契約を結ぶので賃金が発生します。令和2年の平均賃金は79.625円となっています。

通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識や能力が高まった方には一般就労への移行を支援します。利用期間の制限もありません。

最後は就労継続支援B型です。

こちらは就労移行支援事業所を利用しても一般企業などへの雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などで、就労の機会を通じ、生産活動に関わる知識や能力の向上・維持が期待される方が利用します。

就労継続支援A型を利用した就労経験がある方で、年齢や体力の面で雇用されることが困難になった方や、50歳に達している方、障害基礎年金1級を受給している方が対象です。

就労継続支援A型との違いは、就労継続支援B型は事業所と雇用契約は結ばないことにあります。

そのため、就労継続支援B型では、作業したことに対する成果報酬としての工賃のみが支払われます。

就労定着支援とは?

先ほどもお伝えしたように、障がい者の方の定着率は低く、定着率の上昇が課題となっています。

そのため、「就労定着支援」というものも制定されました。

就労定着支援とは、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者の方を支える支援です。

利用者の自宅や企業に訪問し、月に1回以上は障害者の方と面談をして、困っていることはないかなど、支援と相談を行います。

また、月1回以上の企業訪問を行うように努め、障害者雇用で働く方の支援を行います。

支援は3年間行われ、経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センターなどに引き継がれます。

リコモスを利用すると

就労移行支援を使用するほどではない方、既にスキルは持っているが、障害によって障害者雇用を希望される方は、リコモスの利用をお勧めします。首都圏に特化した障害者専用就職エージェントですので、大手企業の求人もたくさんあり、一般採用では到底無理だと思うような、大企業で働くチャンスもあります。企業に関する情報はお伝えするので、どんな働き方になるかイメージもしやすく、企業研究にも役立ちます。

また、就労移行支援を使用するべきか、普通に就職活動を進めていくべきか、悩んでいる方にも、リコモスをお勧めします。リコモスが連携している就労移行支援事業所もあるため、必要な場合は就労移行支援に通っていただきながら、リコモスでのサポートを行うこともできます。

利用は無料ですので、まずは登録していただいて、一度面談を受けてみてください。

まとめ

この記事では、

- 障害者総合支援法とは

- 就労移行支援と就労継続支援、どんな違いがあるの?

- 就労移行支援・就労継続支援の詳しい内容は?

- 就労定着支援とは?

- リコモスを利用すると

について解説しました。

皆さんの障害に応じて、就業に向けて訓練を行うことをできるのが就労移行支援と就労継続支援です。

訓練は必要なく、すでにスキルは持っているから就職活動をしたいという方、就労移行支援に通うか悩んでいる…という方は、ぜひリコモスに登録をしてみてください。ご支援させていただきます。